概要

悲嘆の感情から極端に衰弱した85歳の利用者様に対し、訪問看護師が心身両面からアプローチし、生きる力を取り戻したケア事例。社会的にも家庭でも「誰かの役に立つこと」を生きがいにしてきた利用者様は、妻と息子を相次いで亡くすというあまりに深い悲しみに直面したことで、食事も会話もままならず、一日中ベッドで眠っているような状態になっていました。他の人を寄せ付けないほどの悲嘆を目の当たりにした訪問看護師は、ただ黙って隣に座り、心が癒えていくのを待ちました。

この記事で学べること・

本事例のポイント

- 抑うつ状態にいる利用者へ、心のケアは急がず生活の再建を優先する方法

- 悲しみを受け止め、言葉をかけず、ただ隣に居ることで、利用者をケアするノウハウ

- グリーフケア※を要する利用者へのケアの優先順位の考え方

※グリーフケア:大切な人を失った深い悲しみ(グリーフ)を抱える人に寄り添い、その心の回復と立ち直りを支援するケアのこと

目次

介入事例

登場人物:ご利用者様・担当者

87歳男性。長年パン工場で商品開発を担当し、海外赴任も経験。リウマチを患う妻と二人暮らしで、定年退職後は娘と息子に手伝ってもらいながら、献身的に介護してきた妻を2023年2月に自宅で看取る。そのわずか3カ月後に息子も急逝し、深い悲嘆に沈んでいた。

病院で脳神経外科内科病棟、呼吸器外科内科を6年勤務後、在宅診療所2年、訪問看護ステーション6年勤務を経て、2021年より株式会社デザインケア入職。住み慣れた地域で豊かな生活を続けるために「多職種で導く最適解」を導ける橋渡し役として必要なスキル向上に日々取り組んでいる。

背景:自身の疾患を抱える中で妻と息子を相次いで亡くし、茫然自失状態に

腎不全を患っていたTさんは尿閉のために2022年4月に入院、退院後の2022年6月から膀胱留置カテーテル管理などのため在宅看護がスタートする。このとき、以前からリウマチを患うTさんの妻に介入していたみんなのかかりつけ訪問看護ステーションが、Tさんにも介入するようになった。当時のTさんにはADL※低下は見られず、退職後ずっと続けてきたように自宅で妻を介護していた。その献身ぶりは、入院中にも妻が心配で病院から帰ってきてしまうほど。そんなTさんの介護負担を軽くするため、週末には娘と息子が交代で訪れ、介護を手伝っていた。また、息子は週1回買い物に連れ出すなどして、息抜きの時間も作ってくれていた。看取り期に入ってからは「息をしてくれているだけでいい」と言って、寝る間も惜しんで最愛の妻を見守り続け、2023年2月に自宅で看取った。介護に明け暮れていた生活が一変し、喪失感に包まれたTさんは、気分の落ち込みや腎機能の低下などは認められたものの、心身の状態はさほど悪くなかった。しかし、妻を亡くしてからわずか3カ月後の同年5月、息子が脳梗塞で急逝してしまう。その直後は気丈に振る舞い、ADL、バイタルともに変化はなかったが、あまりに深い悲しみのためTさんは次第に気力・体力を失っていき、1カ月ほど過ぎた頃には1日中眠ってしまうなど廃用症候群の症状が顕著になった。

※ADL:日常生活動作(Activities of Daily Living)の略で、日常生活を送る上で必要となる基本的な動作のこと

希望:悲嘆にくれ、自身の先行きを考える余裕すらないTさん

仕事の上では顧客や同僚のため、家庭では妻と子どもたちのために尽くしてきたTさんの人生において、誰かの役に立つことこそが存在意義であった。元々足が弱かった妻のことを「自分なら幸せにできる」と信じ、周囲の反対を押し切ってまで結婚したTさんにとって、妻の存命中はずっと彼女を支えていくことが生きる希望であり、妻の介護は「役に立つこと」そのものであった。妻と息子を相次いで亡くした後、悲嘆にくれていたTさんには自身の先行きを考える余裕すらなかったが、介入当初より入院を好まない傾向があり、新美看護師は「このまま家で過ごしたい」という言葉も聞いていたため、できる限り自宅で過ごすことが希望であると推察できた。

ケア計画:「身体のケアを急ぎ、心の回復を待つ」姿勢で支援

2022年6月の介入当初は、バイタル管理、膀胱留置カテーテル管理、内服管理などを目的に週1回、翌月からは排便コントロールが必要となり週2回、看護師が訪問していた。妻の存命中は家事支援などのためヘルパーが毎日1回訪問していたが、妻が逝去した翌月の2023年3月に契約を終了する。2023年6月ごろから、Tさんは廃用症候群が進み、体重減少も見られたため、ケアチームは身体的ケアが急務と判断。心のケアと身体のケアの両面から別のアプローチが必要と考え、「身体のケアを急ぎ、心の回復を待つ」という姿勢で支援を続けた。心のケアについては、言葉ではなく視線やうなずきで共感を示す「ただ、共にある」ケアを実践した。

経緯:悲嘆による心身の衰弱から、悲しみを受け入れて生きる力を取り戻すまで

最愛の家族を失った悲しみにより心身状態が悪化

週1回の在宅看護がスタートした2022年6月、TさんのADLは自立しており、ヘルパーの家事サポートを受けながら、不眠不休で妻を介護する生活を続けていた。翌2023年2月に妻を自宅で看取ってからは、その生活が一変し、Tさんの気分は落ち込んでしまう。軽いせん妄や腎機能の低下といった症状も認められたが、必要最低限の食事や睡眠は摂り、入浴もできるなど、なんとか一人で生活できる状態であった。それから約3カ月後、Tさんの息子さんが脳梗塞で突然倒れ、入院から10日足らずで逝去するという悲しい出来事が起きる。まだ50代の若さだった。わずか3カ月の間に立て続けに大切な家族を2人失ってしまったTさんは、それでも直後は比較的気丈に振る舞い、「起きてはいけないことが起こってしまった」と口にしていた。どうしていいかわからない様子ではあったが、その後もバイタルの変化はなく、生活自体は保たれていた。 ところが、息子さんが亡くなって1カ月が経過した2023年6月下旬ごろから、一日中ずっとベッドに横たわったまま眠ってしまうなど、Tさんの様子に変化が見られるようになった。看護師が訪問すると、ヘルパーが用意した食事にほとんど手を付けず、そのまま放置されていることがしばしばあった。仕方なく経腸栄養剤を飲んでもらい、フラフラしながらシャワー浴をするような状態。呼びかけてもあまり反応がなく、いわゆる廃用症候群の症状が顕著に見られた。

体重減少などには迅速に対応しつつ、心の回復を待つ日々

これまで全生活を捧げるほど家族を大切にしてきたTさんが、その大切な存在を突然失ってしまったのだから、悲しみが深いのは当然のことだ。どんな励ましや助言の言葉も心に届かず、まるで魂が抜けてしまったようなTさんの姿を見ていた新美看護師は「とても他人が介入できるような悲しみではない」と肌で感じた。心の修復にはTさんのペースでTさん自身で癒えていく過程が必要であり、今、Tさんにとって必要なのは言葉よりも時間であると考えた。そして、心のケアについては「待つ」姿勢を選択した。

一方で、Tさんの身体のケアについては急ぐ必要があると判断した。食事量の減少にともなう急激な体重減少や活動量の低下は明らかで、そのままでは生命の危機に直結するためだ。そこで、主治医やケアマネージャーとも相談の上、Tさんの身体的ケアの見直しを図る。2023年7月、体重減少の原因となっている下痢に対して、長期服用していた緩下剤を中止。代わりに家族やヘルパーと共有ノートによって排便を記録し、看護師が訪問時に直腸診で残便を確認、浣腸・摘便などの処置で対応するようにした。また、妻の死後に一旦停止していたヘルパーの介入を再開、訪問回数を1日2回に増やし、配食サービスも導入して栄養摂取の機会を確保した。

こうして、ケアチームはTさんのADL向上のための身体的ケアを続けながら、心の回復に対しては一貫して「待つ」ケアに徹した。新美看護師は訪問時、通常のケアが終わると10〜15分ほど黙ってTさんのベッドサイドに座り、この時間がTさんの心の修復につながることを信じて寄り添った。

本人の意欲を引き出す環境設定としてベッドを移動

新美看護師はTさんへの身体的アプローチについて、周囲が指示をしてケアが回っていくのは「Tさんらしくない」と思っていた。もともと自分で考えて動くタイプのTさんが健康を取り戻すためには、自ら感じ、考え、動くことが重要で、そのための「環境設定」をするのがケアチームの役割だ。その思考のもと、Tさんが自ら食べる意欲を取り戻すための工夫として、ベッドの場所をリビングルームに移すことを思いついた。Tさんの居室は奥まった場所にあり、そこに置かれたベッドで一日を過ごしていたため、ほとんど刺激がなかった。その点、リビングは妻と暮らした日々の記憶が残る場所であり、窓から光が差し込み、ヘルパーが調理をする音や香りが漂う空間であった。新美看護師はTさんの心が動くことを期待して、ベッドを移動するタイミングを見計らっていた。

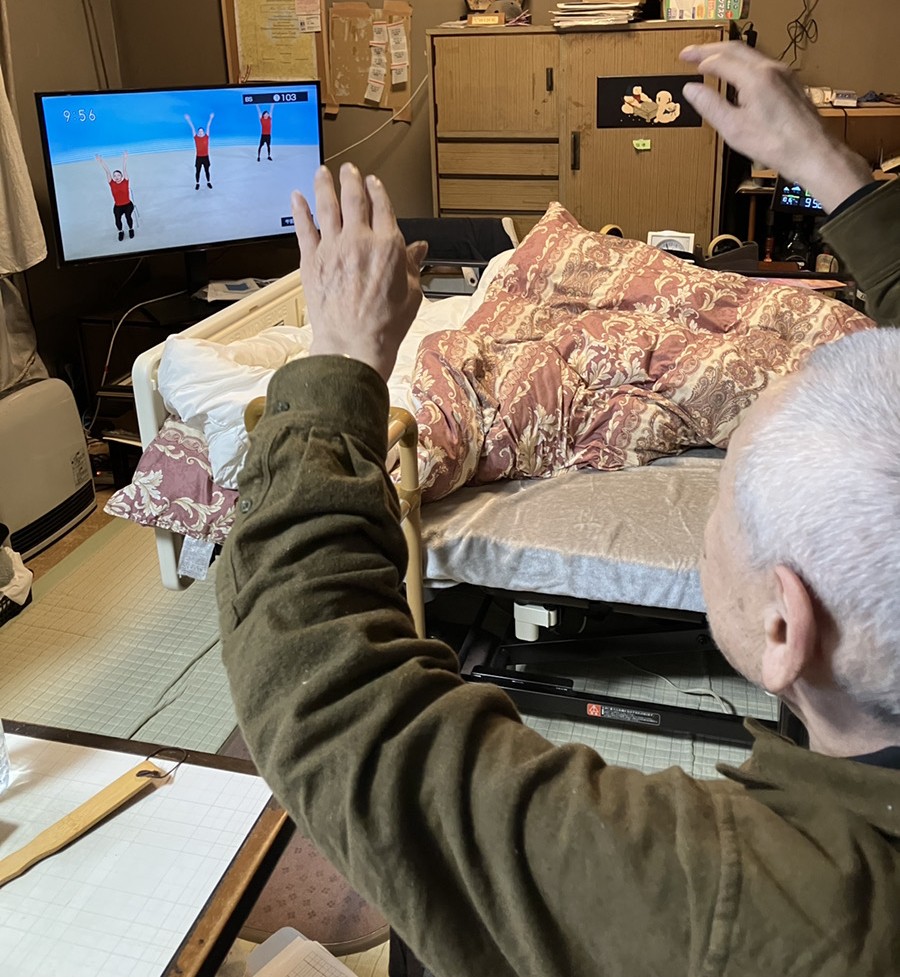

秋が深まり少し寒くなってきたころ、新美看護師がいつものようにシャワー浴の介助をしていたところ、Tさんが「風呂に入りたい」と口にした。Tさんの回復を感じた新美看護師はすぐに福祉用具業者に連絡を取り、浴槽台や手すりを設置して、安全に入浴できる環境を整えた。そして2023年11月、Tさんの久しぶりの入浴が実現。妻の介護生活時から満足に入浴していなかったというTさんは、実に数年ぶりに湯船に浸かり「あぁ、気持ちいいね。久しぶりだ」と頬を緩めた。また、この日、Tさんが入浴しているタイミングで、以前から計画していたベッドのリビングへの移動も完了した。

心身ともに回復し、再び「誰かの役に立ちたい」

ベッドを移動したことによって五感が刺激されたのだろう、Tさんは看護師の訪問時に起き上がって迎えるようになり、日中の覚醒時間も増えていった。食事については、新たにヘルパー事業所が介入した7月の時点では食事に手をつけないことも多かったが、ヘルパーとの信頼関係が築かれていくにつれ、食事内容のリクエストも増えて食事量は徐々に増加。2023年12月ごろになると食欲も元に戻り、半年近く続いた体重減少にようやく歯止めがかかった。体重が増えるに従い、ベッドからキッチンやトイレへの移動回数が増え、起居動作や歩行が安定してきた。

年末が近づくと、Tさんは、これまでほとんど語らなかった妻や息子の思い出をポツリポツリと話すようになった。悲しみを語りながらも、半年前の他者を寄せ付けなかったTさんとは全く違っていた。しっかりと看護師の目を見て語るその表情からは、悲しみを悲しみとして素直に受け入れ、心が修復されはじめたことが伝わってきた。自身がケアされる中で「美味しい」「気持ちいい」などの心地よい体験が蓄積されたことも、心の癒しにつながったようだった。クリスマスのハピプロでツリーにキスし、新春絵馬ハピプロで「皆様に愛されますように」と記すTさんの“お茶目”な姿が戻ってきたのを見たケアチームは安堵した。

2024年2月、訪問時にTさんは誕生日の抱負として「誰かの役に立ちたい。誰かを喜ばせたい」と話したため、新美看護師は「ここまで元気になってくれた」と驚き、喜んだ。その後、訪問看護の研修に同行した看護学生に「がんばれよ」と声をかけて励ましたり、自分の経験を語ったり、87歳になったTさんは悲しみを抱えながらも、人の役に立つために再び力強く動き出した。日常生活では簡単な料理や家事をこなし、ヘルパーの名前を覚えようと努力し、「今日の弁当は美味しかった」と感謝を言葉にするなど、支えられる側としての自分も自然に受け入れ、穏やかに日々を過ごしている。

振り返り:心と体は相関するが、両者を切り分けたケアが回復を導いた

この症例では、心の状態が行動に影響を与え、ときには生命に関わるほど生活状況が悪化してしまうことが示された。この局面でケアチームは、心のケアと身体のケアを切り分け、それぞれ別のアプローチを図ることを選択した。心を癒やすのには時間がかかる一方で、Tさんの場合は体重や活動量の急減が顕著であり、身体への対応は急がなくてはならないと判断したからだ。両面からのケアで支えるにあたり、新美看護師は終始一貫して本人のペースを尊重し、これまでの生活様式や価値観を重視した。また、特に心のケアに関しては修復を急がず、彼女の経験と専門書から得た知識により「ただ、共に在る」ケアを実践。言葉かけは控えて、視線やうなずきによって感情を受け止めたことで、Tさんの心が悲しみを受け入れられるように変化していったことがわかる。「体が元気になると、心を癒す力が高まり、自ら心を修復していく力が人間には備わっているのだということを、今回のケースで学びました」(新美看護師)。

利用者様・ご家族の声

・訪問看護はどのような点でお役に立ちましたか(支えになりましたか?)

「医学の専門的な視点で関わってくれるから、安心」

・スタッフとのやりとりで印象に残っていることはありますか?

「もうね、家族みたい」

・在宅で過ごすことのよさは何ですか?

「指図されないこと」

(T様)

まとめ

(この症例のポイント)

- 家族を失うなどして強い悲嘆や抑うつ状態にいる利用者には、心へのアプローチは急がずに、まずは滞っている生活を再建できるようにする。心地よい生活の中で体調が回復すれば、時間はかかっても自ずと心は回復へと向かう。

- 利用者の悲しみを、喪失に伴うあるがままの感情として受け止める。言葉をかけるのではなく、うなずきや視線を交えて、ただ隣に居ることが、利用者の心のさまざまな感情の受け皿となって、その人らしい生き方を取り戻すことに繋がる。

- グリーフケアを要する利用者に対しては、心の修復は根気よく待ち、身体的危機には即応するという二元的アプローチが有効。この時、看護師には「何もしない勇気」と「治療を進める判断力」が求められる。

考察

医療職向け 症例からの学びポイントと解説

本症例は、相次ぐ家族との死別という深い悲嘆(グリーフ)により、生命の危機に瀕するほどの心身の衰弱をきたした利用者に対し、看護師が「心」と「身体」へのアプローチを意図的に切り分け、見事に回復へと導いた実践です。この関わりは、複雑な悲嘆を抱える利用者へのケアにおける、専門職の高度な判断力と介入技術を示しています。

1.悲嘆と身体的危機に対する「両側面のアプローチ」:心の回復を「待ち」、身体の危機に「介入する」

本症例の看護師が取ったアプローチの核心は、心理的苦痛と身体的危機に対し、意図的に異なる二つの治療的スタンスを同時に用いた点にあります。 心(悲嘆)へのアプローチ: 利用者の悲嘆が、言葉による安易な介入を許さないほど深いものであるとアセスメントし、性急な関わりを避けて本人が自ら回復する力を信じ、ひたすら「待つ」という姿勢を選択しました。 身体へのアプローチ: 一方で、食事量低下による体重減少という生命に直結する危機に対しては、緩下剤の中止やヘルパー介入の再開など、迅速かつ積極的な医学的・看護的介入を行いました。この「心は待ち、身体は攻める」という両側面のアプローチは、まず身体的な安定を確保することで、心が回復するために必要な「時間」を稼ぐという、極めて戦略的なケア設計です。

2.「何もしない」という積極的ケア:「共に在る」ことの治療的意味

看護師がケアの後に黙って利用者のそばに座り続けた行為は、「何もしない」のではなく、意図的に「何もしない」ことを選択した、専門性の高いケアの実践です。言葉による励ましが、かえって利用者の負担となりかねない深い悲嘆の状況において、専門職が評価や判断を手放し、ただ静かに、受容的な態度で「共にある(being with)」こと。それ自体が、利用者に安全な空間を提供し、自身のペースで感情を整理し、癒やしに向かうプロセスを支える、強力な非言語的介入となります。

3.意欲を引き出すための環境設定:生活空間の再構築による感覚刺激

心の回復を「待つ」一方で、チームは回復を促すための環境要因にも積極的に介入しました。孤立しがちな寝室から、生活の気配や五感を刺激するリビングへとベッドを移動させたことは、その好例です。これは、利用者の内に残る「生きたい」という意思の火種に対し、外部からの適切な刺激(光、音、香りなど)を送ることで、再び燃え上がるきっかけを作る環境療法の一環です。利用者が「風呂に入りたい」と意思を表出した瞬間を捉え、即座に行動に移したことも、この環境設定が意欲の誘発に繋がったことを示しています。

※エピソードは実話に基づいていますが、個人情報やプライバシーに配慮して一部内容を変更している場合があります。

取材・文/金田亜喜子