概要

病院で看取り予定だった方を、家族から相談を受けた訪問看護師が支援し、在宅看取りを実現した事例。最期の瞬間をどう過ごすのか。そこでは、ご本人の希望、ご家族の事情、疾患の特性など様々な要素が絡み合い、方針を決めても揺れ動くものです。病院での看取りとなりそうだった女性について、思い悩んだ息子が訪看ステーションに在宅看取りの可能性について相談、訪問看護師が動いた結果、誰もが後悔しない結果に繋がった取り組みの詳細です。

この記事で学べること・

本事例のポイント

- 長期療養者が入院した場合の退院支援への関わり方

- 退院支援における訪問看護師の役割

- 在宅看取りを実現するためのスタンスとノウハウ

目次

介入事例

登場人物:ご利用者様・担当者

85歳女性。次男と二人暮らし。心不全で入退院を繰り返していた。おしゃべり好きで明るい性格で、在宅療養時は訪問スタッフとの交流やデイサービスを楽しみにしていた。最後の入院の際、そのまま看取りとなりそうだったが、「自宅に帰したい」という息子さんの声から在宅チームが動き退院。1カ月後に自宅で逝去。

看護師歴10年、訪看歴6年。急性期の国立病院で3年、地域包括ケア病棟で1年の経験を経て、2019年に株式会社デザインケア入職。訪問看護師として大切にしていることは「すべての選択肢や主導権は利用者様にある」「誰もが人として自然な姿になれるように手助けする」。

背景:長く心不全を患い入退院を繰り返す生活のなかで、安心できる場所だった自宅

介入のしばらく前から心不全を患っていたKさんは息子さんと二人暮らし。みんなのかかりつけ訪問看護ステーションができた当初からの利用者で、入退院を繰り返しながらも、その都度「ただいま」と自宅へ戻り、在宅での暮らしを何より大切にしていた。数年前に仕事を辞めた息子さんが介護に専念しており、口数は少ないものの、隣室から母の様子を常に見守り、呼べばすぐに駆けつける存在。一方でKさんは社交的でおしゃべり好きであったが、息子さんへの感謝の気持ちは素直に言葉にすることができず、看護師に「ありがたく思っているけど言えない」と漏らすこともあった。それでも二人の間には確かな信頼があり、自宅はKさんにとって最も安心できる場所となっていた。

ところが2022年1月の入院時は回復が思わしくなく、これまでと違って自宅に戻れる見通しが立たないまま予後数日と告知される。病院スタッフと在宅チームの中には「このまま病室で最期を迎えるのだろう」という空気が漂い、Kさん自身にもせん妄の症状が見られるようになった。当初は入院治療を優先していた息子さんも、母の様子を前に「慣れた家に帰してあげた方がよいのではないか」と迷い始める。しかし、本人はすでに意思を伝えられる状態ではなくなってしまい、息子さんも病院の医師や看護師に思いをうまく伝えられないでいた。

希望:「意識があるうちは治療を続けてほしい。でも最期は家がいい」

Kさんにとって自宅は家族や友人、訪問スタッフと繋がる空間であり、安心して過ごせる大切な場所であった。かねてより「意識があるうちは治療を続けてほしい。でも最期は家がいい」と看護師に話していたこともあり、在宅看取りの希望が明確ではあったが、親子が直接そういった会話をしていたわけではない。長年Kさんに寄り添ってきた息子さんとしては「できる限りの治療を続けたい」という思いが強く、最後の入院時も病院での治療の継続を懸命に支えていた。しかし、病院でせん妄の症状が出ている母の姿を前に、本人とかつて交わした言葉を振り返り、「住み慣れた家に帰った方が落ち着けるのではないか」と思うようになる。こうして息子さんの気持ちは最終的にはKさんの「家に帰りたい」という思いへと重なり合っていった。

ケア計画:「家に帰る、帰ったあと訪問看護師が支える」退院支援を始動

これまではバイタルチェックやADL維持、保清などを目的として訪問看護と訪問リハビリが週2〜3回介入、デイサービスも週2回ほど利用していた。その際、自宅では主にベッド上で過ごす生活で、室内でも車椅子で移動する状態だったが、訪問スタッフと問題なく会話ができ、デイサービスでの友人との交流も楽しんでいた。心不全の増悪による入院は当初は年に1回程度であったが、徐々に入退院の回数は増えていく。1回の入院期間は約3週間で、入院するたびにADL※が低下して家に帰ってくるということを繰り返していた。一旦入院してしまうとKさんの状況は共有されず、退院できるかどうかも伝わってこない中で、渡邉看護師は「家に帰る選択肢」を常に意識していた。最後の入院時も渡邉看護師はじめ在宅医療チームは病院での状況を把握できていなかったが、息子さんから連絡を受けた際には「家に帰ることはできる、帰ってきたら訪問看護師が支える」ということを病院にしっかりと伝え、本格的に連携を図って退院支援をスタートした。

※ADL:日常生活動作(Activities of Daily Living)の略で、日常生活を送る上で必要となる基本的な動作のこと

経緯:在宅受け入れの提案が叶い、自宅で穏やかな最期を迎える

予後数日のタイミングでかかってきた息子さんからの電話

Kさんが最後に入院したのは2022年1月のこと。このときはモルヒネと降圧剤による治療をしてもなかなか改善が見られず、医師からは予後数日との説明を受ける。当初、息子さんは積極的治療を望んでいたため、訪問スタッフも「このまま治療を続け病院で看取るのだろう」と考えていた。渡邉看護師も「今度の入院が長引くと家に帰ってこられないかもしれない」と予想していた。ところが、入院から約2週間が過ぎたある日、息子さんから訪問看護ステーションに1本の電話がかかってくる。「母がせん妄になっている。病院だから落ち着かないのかもしれない。家に帰した方がいいのではないか」というのだ。Kさん本人は、入院前に「意識があるうちは治療を続けたい。最期は家がいい」と語っていたが、せん妄が見られるほど意識レベルが低下すると意思の確認が難しい。息子さんは病院スタッフにどう切り出せばよいか分からないまま時間が過ぎていたようだった。電話を受けた訪問スタッフは、息子さんの様子に不安や迷いを感じ取り、「家に帰る選択肢はある。帰ってきたら私たちが支えます」と即答。ここから在宅医療チームはKさんの退院を念頭に動きはじめた。

家族の思いを病院側に伝え、急遽、退院支援をスタート話の中から生きる希望を見出す

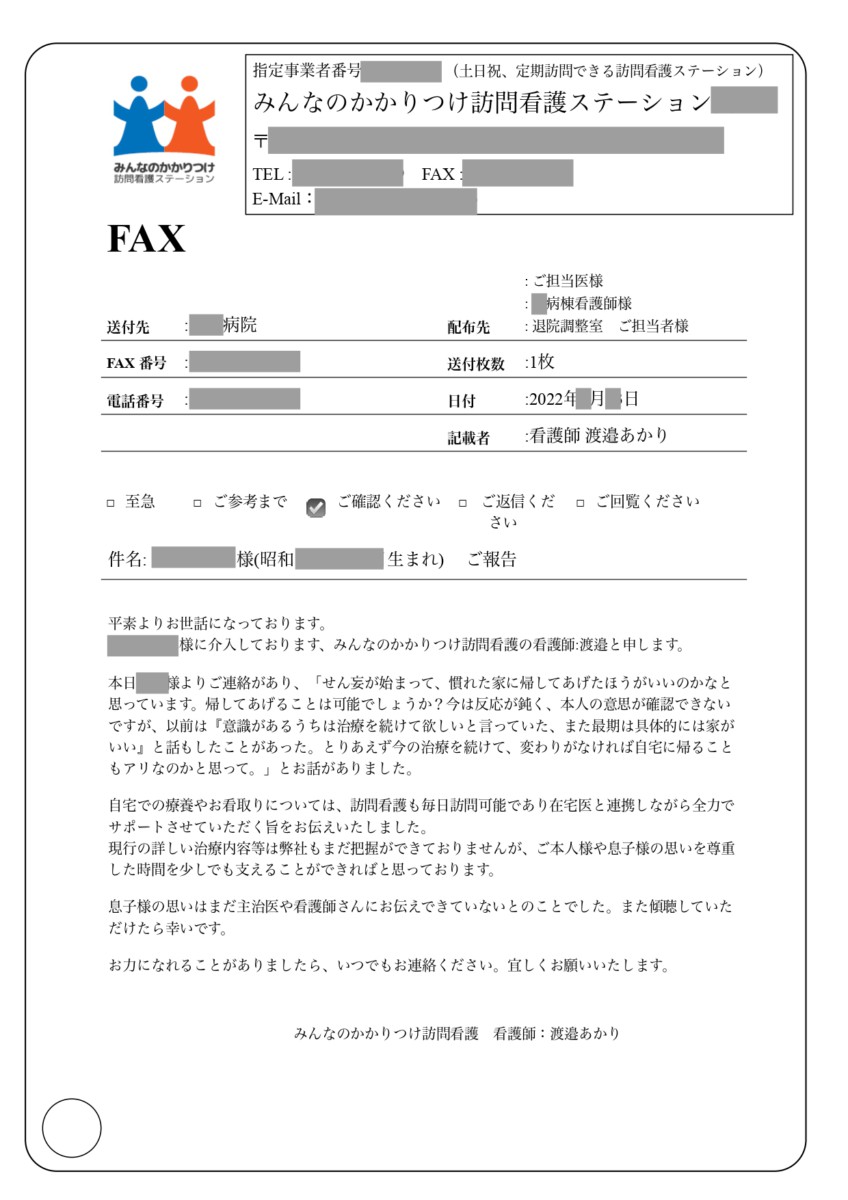

「予後数日という差し迫った状況で退院するなら最良のタイミングを逃したくない」と考えた渡邉看護師は、前述の息子さんからの電話を受けて直ちに動いた。退院の進捗が全くわからない中で真っ先にやるべきことは、Kさんと家族の思いがどこまで病院側に伝わっているかを確認することだ。そこで、訪問看護師から病院に連絡を取っても良いか許可を求めたところ、「いつ先生に話したらいいかわからず、僕からは何も言えていないので(看護師から話してくれると)助かります」との返事で、予想通り病院側には何も伝わっていない。そこで、渡邉看護師は、Kさん本人の意思と「母を家に帰してあげたい」という息子さんの率直な気持ち、そしてチームとして全力でKさんの在宅医療をサポートする旨を記した文書を作成。これを病院の地域連携室だけでなく、担当医と病棟看護師にも直接届くよう、それぞれに向けてFAX送信した。

その後、渡邉看護師が病院に電話をかけると、病棟スタッフは「この状態で帰るんですか?」と驚いていたという。当然のように病室で看取ることを前提に対応しており、それまで退院の話は全く上がっていなかったからだ。しかし、渡邉看護師が「自宅に帰ることが息子さんの希望であり、Kさんの希望でもあるはず」ということを明確に伝えたことで、病院のスタッフも「そういうことなら」とすんなり納得してくれた。翌日には地域連携室の看護師から担当医師への働きかけがあり、本格的かつスピーディに退院に向けて動きはじめる。窓口を地域連携室に一本化し、在宅医や薬局と情報共有した上で、 FAX送信から4〜5日後、退院前カンファレンスが設けられた。

この時のカンファレンスでは、主に「Kさんがどのように最期を迎えるか」について最終的な擦り合わせが行われた。また、Kさんに在宅医が介入したのはこのタイミングが初めてだったので、病院の担当医との顔合わせの場となり、病状についての引き継ぎ事項などが確認された。 こうして退院に向けて調整が始まったのだが、心配になった息子さんから何度も訪看ステーションに電話があり「本当に家で大丈夫だろうか」「自分に看取りができるのか」などの不安を訴えられる。そこで、渡邉看護師は「選択肢は複数あること」「決定権は息子さんとKさんにあること」を改めて繰り返し説明し、息子さんのペースで準備を進めていった。これによって彼の「母を家に帰したい」という思いに揺らぎはなくなり、Kさんの退院を決断することができた。

自宅でしか得られない貴重な最後の日々

こうして退院準備はスムーズに進み、FAX送信から約1週間後、Kさんは約3週間ぶりに自宅に戻ってくることができた。日常に戻ったこと自体が安心感につながったようで、Kさんのせん妄は落ち着き、表情は穏やかさを取り戻していった。そんな母の様子を見て息子さんは「家に帰せてよかった」と安堵を語り、本人も「家に帰れてよかった」と話した。 退院からの数週間、Kさんは親族や訪問スタッフなど会いたい人と会ったり、テレビを観たり、住み慣れた場所で穏やかに普通の生活を送る。入院中は経口での食事はできなかったが、自宅では息子さんが作った料理を食べることもできた。モルヒネで呼吸苦はコントロールされていたので苦痛を訴えることもなく、家でしか得られない貴重な最後の日々を過ごした。そして退院から1カ月後、息子さんに見守られる中、Kさんは静かに息を引き取った。

振り返り:待つだけでなく、在宅チームから働きかけることもできるはず

このケースを通じて渡邉看護師は、退院支援は「待ちの姿勢」では不十分だということを改めて痛感した。在宅療養を続ける利用者が入院すると、その時点で介入が一旦ストップしてしまうため、入院中の情報が在宅チームに入ってこなくなるからだ。入院中であっても、終末期では本人や家族の思いが揺れ動くことはあり得るが、必ずしもそれを医療者に正しく伝えることができているとは限らない。その点、訪問看護師をはじめとする在宅チームなら、そうした思いを含め、利用者・家族の情報を正確に病院側に伝えることが可能だ。入院前から日常的に接し、利用者の人生や気持ちを大切にケアしてきたからこそ把握できる情報を積極的に共有する。そうすることで、入院中であっても本人や家族にとって最適なタイミングで、最適な選択をすることができる。また、今回のケースでは地域連携室との連携だけでなく、利用者と直接接する病棟看護師や主治医を意識して行動することで、スピーディな退院につながった。病院側の「帰したい」を待つのではなく、本人や家族が「帰りたい」と思った瞬間に応じられるよう準備を整え、入院中もできるだけ利用者・家族とのつながりを保ち、利用者目線に立った退院支援を心がけたい。

まとめ

(この症例のポイント)

- 長期療養者が入院した場合の退院支援は退院前だけではない。入院中も本人や家族の思いは揺れ動いており、その変化を把握して病院へ伝えることで、退院の可能性を広げることができる。

- 退院支援における訪問看護師の役割は本人・家族と病院との橋渡し役に徹すること。本人・家族の思いを整理して病院に正確に伝えることが、連携を円滑にする鍵となる。

- 本人の望む最期を常に意識し、退院する際に最適なタイミングを逃さないことが重要。大切な機会を逃さないために、日頃から本人の希望を確認し、即応できる準備が求められる。

考察

医療職向け 症例からの学びポイントと解説

本症例は、病院での看取りが既定路線とされていた終末期患者が、訪問看護師の介入をきっかけに、住み慣れた自宅での穏やかな最期を迎えることができた貴重な実践です。このプロセスは、特に病院と在宅の「制度の壁」を越えるための、我々専門職の役割について重要な示唆を与えてくれます。

1.制度の壁を越える「橋渡し役」としての訪問看護師の機能

在宅療養者が入院した際、病院と在宅チームの情報は分断されがちです 。本症例でも、病院側は在宅看取りの希望を把握しておらず 、家族も意思を伝えられずにいました 。この断絶されたコミュニケーションを繋ぐ「橋渡し役」こそ、訪問看護師が担う重要な機能です。患者の長年の生活史や本来の希望を深く理解している在宅チームだからこそ、動揺する家族の漠然とした想いを「在宅看取りは可能であり、我々が全面的に支援する」という明確で実行可能な提案へと翻訳し、病院側へ提示することができます 。

2.意思決定を促すための「公式な情報伝達」という介入

家族が口頭で思いを伝えることが困難な状況下で、看護師が取った「文書による公式な情報伝達」は、極めて効果的な介入でした 。病院の地域連携室だけでなく、担当医や病棟看護師といった複数のキーパーソンへ直接FAXで情報を届けたことにより 、それまで議題にすら上がっていなかった「退院」が、初めて具体的な検討事項として認識されました 。これは、曖昧な希望を、組織が動かざるを得ない「公式な議題」へと転換させる専門職の仕事です。明確な文書は、病院側が退院支援に舵を切るための根拠となります。

3.退院支援における「機を逃さない」ための姿勢

予後数日と告げられた患者の退院支援は、時間との闘いです 。本症例の看護師は、「家族が『帰りたい』と思った瞬間に応じられる」よう、常にその可能性を念頭に置き、息子からの電話をきっかけに即座に行動を起こしました 。終末期の退院支援は、病院からの退院調整を「待つ」のではなく、在宅チームが「機を逃さない」という意識で、常に準備しておく姿勢が求められます。患者の「家に帰れてよかった」という言葉 は、この時機を逸しない介入がいかに重要であるかを物語っています。

※エピソードは実話に基づいていますが、個人情報やプライバシーに配慮して一部内容を変更している場合があります。

取材・文/金田亜喜子